L’agrivoltaïsme en quelques mots

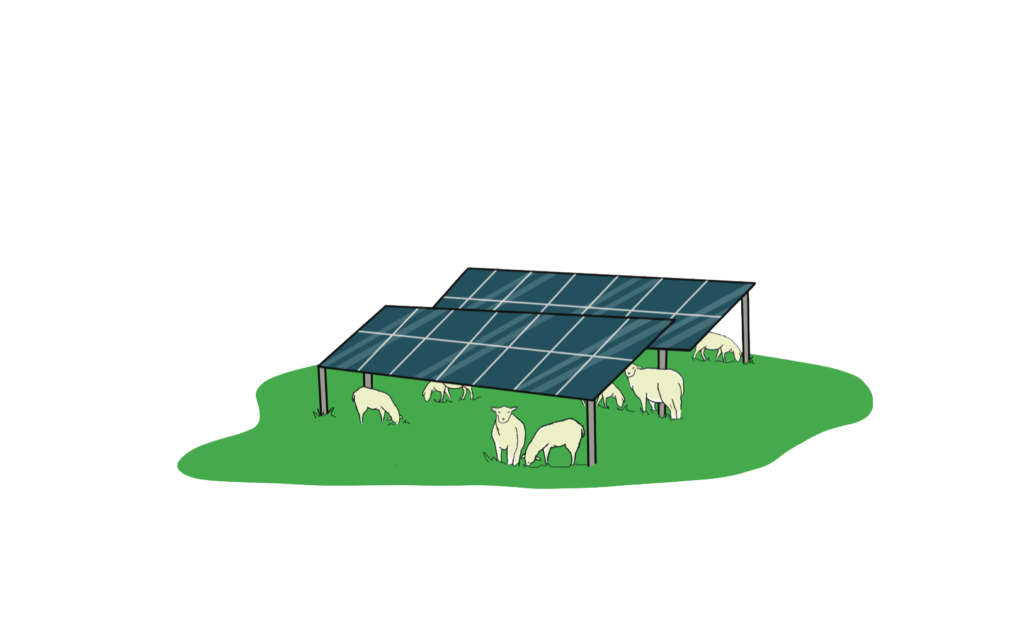

L’agrivoltaïsme, comme son nom l’indique, est de l’agriculture couplée à une production d’énergie renouvelable photovoltaïque secondaire. L’agrivoltaïsme est une solution…

Tous les questions faq

Qui s’occupe de la gestion du parc solaire (panneaux, végétation, etc.) ?

La technologie photovoltaïque est une technologie à faible maintenance. Ainsi les interventions sont réduites à l’entretien du site et à la petite maintenance.

Pour maitriser les interventions sur le site et pour pouvoir assurer la meilleure intégration du projet dans son environnement, une attention particulière est apportée aux actions suivantes :

L’exploitation de ce parc est prévue pour une durée de 30 ans et nécessite deux types de qualifications particulières :

Par ailleurs, le photovoltaïque étant une technologie statique (sans pièce en mouvement), la maintenance et l’entretien des parcs concernent essentiellement les équipements électriques et la végétation.

Pour les centrales accueillant une activité agricole, un fauchage de l’herbe entre et sous les panneaux est réalisé régulièrement. Pour ces installations, la fauche est réalisée par l’exploitant agricole mandaté et rémunéré à cet effet.

Le parc sera-t-il raccordé au réseau public de distribution ?

Afin d’injecter la production électrique du parc photovoltaïque sur le réseau public, il existe deux possibilités :

Le raccordement au réseau public de distribution : Il s’agit de la situation que l’on rencontre majoritairement. Le parc est relié par le réseau souterrain à un poste source ENEDIS public qui distribue l’électricité aux unités de consommations traditionnelles (habitations, commerces, services publics, etc.). Ce raccordement doit être adapté à la puissance installée et à la capacité du poste source à la recevoir.

L’autoconsommation : Le raccordement à une unité dont la consommation est telle qu’elle peut absorber toute la production du parc. Il peut s’agir d’une entreprise industrielle. Néanmoins, cette possibilité implique une forte consommation ce qui n’est pas la situation que l’on retrouve habituellement dans un contexte rural. Ces sites consommant directement la production électrique d’une centrale photovoltaïque demeurent alimentés par le réseau public pour répondre à leurs besoins électriques à tout moment de la journée.

Peut-on faire de l’autoconsommation grâce à l’électricité produite par une centrale photovoltaïque

L’autoconsommation de l’énergie électrique produite par une centrale photovoltaïque est théoriquement possible.

Néanmoins à la différence d’un projet en vente totale d’électricité, un projet en autoconsommation photovoltaïque nécessite une correspondance entre la production de la centrale et la consommation électrique finale.

En France, l’autoconsommation collective est possible (lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur la réseau basse tension). Elle est encadrée et limitée à des puissances inférieures à 3 MW sur le territoire métropolitain et les participants à une opération doivent être localisés dans un périmètre de deux kilomètres de rayon. Depuis octobre 2020, il est possible de mettre en place une opération d’autoconsommation collective pour un rayon de 20 kilomètres sous réserve de l’accord du ministre chargé de l’énergie.

La mise en place de système d’autoconsommations collective avec des centrales de grande puissance se voit appliquer une composante de gestion spécifique qui reflète les coûts liés à leur gestion plus complexe.

Ce modèle n’est aujourd’hui pas privilégié par RP Global France dans le cadre du développement des projets.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043213495/

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042434286

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042435108/2020-10-19/

Peut-on stocker l’électricité produite par une centrale photovoltaïque ?

Il est possible de stocker l’électricité produite par une centrale photovoltaïque et plus généralement, des énergies renouvelables.

La question du stockage place le secteur des énergies renouvelables au cœur d’enjeux économiques et stratégiques déterminants. Les solutions de stockage représentent une question incontournable dans le processus de transition énergétique.

Aujourd’hui, les besoins de stockage en France sont limités, car la souplesse des centrales nucléaires et des barrages ainsi que les possibilités d’effacement et le système heures pleines/heures creuses apportent de la flexibilité. Avant 2035, il n’y aura pas de besoins massifs en capacités de stockage. Mais au-delà, les besoins de stockage changeront avec l’intégration massive dans notre mix électrique d’EnR. (source : RTE)

Les EnR sont des énergies intermittentes qui ne permettent pas d’assurer à tout moment les besoins en électricité.

Certaines énergies renouvelables électriques ont effectivement une production variable, discontinue et non programmable, car dépendantes des conditions météorologiques et du cycle jour/nuit. C’est notamment le cas du photovoltaïque. Néanmoins, les analyses précises réalisées par les stations météorologiques depuis des décennies permettent d’anticiper les variations de production.

La question de la variabilité de la production ne se pose pas à l’échelle d’une centrale photovoltaïque, mais doit être regardée sur l’ensemble du réseau électrique. Grâce à la répartition géographique des installations sur l’ensemble d’un territoire comme la France, les variations de production locales sont lissées.

Malgré son intermittence, le photovoltaïque contribue en fait à la réduction de la production d’électricité d’origine fossile et nucléaire.

Pourquoi développe-t-on des énergies renouvelables en France alors que nous avons le nucléaire qui est bas carbone ?

Afin de contribuer à l’engagement pour limiter le réchauffement de la planète, la France a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité (RTE) a publié un rapport en février 2022 présentant les différents scénarios pour atteindre cet objectif.

Dans tous les cas de figure envisagés, RTE estime « qu’atteindre la neutralité carbone est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables » et son scenario le plus défavorable aux énergies renouvelables nécessite une multiplication par sept de la production du photovoltaïque au sol en France.

Les panneaux sont-ils recyclables ?

La législation européenne avec la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) fixe un objectif pour les pays membres de l’Union Européenne de créer un cadre permettant le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets afin de parvenir à une diminution de ses derniers et de contribuer à une utilisation rationnelle des ressources et des matières premières secondaires précieuses.

Les panneaux photovoltaïques par leurs caractéristiques sont considérés comme un DEEE. Ils doivent dès lors, pour être commercialisés, conçus et fabriqués de façon à faciliter leur réemploi, leur réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation (article R543-176 du code de l’environnement).

De plus, cette catégorisation comme DEEE implique l’application de la Responsabilité Elargie au Producteur (REP). Cette REP entraine pour le producteur du panneau photovoltaïque le versement d’une écocontribution à un organisme à but non lucratif qui, lorsque le panneau arrivera en fin de vie, servira à financer sa réutilisation, son recyclage ou sa valorisation.

En France, l’acteur majeur du recyclage des panneaux photovoltaïques est l’organisme SO Ren.

SO Ren intervient dans le cadre de la collecte et du recyclage des panneaux photovoltaïques usagés.

Le panneau photovoltaïque est composé de plusieurs éléments qui sont tous recyclables ou réutilisables :

Aujourd’hui, les panneaux photovoltaïques à base de silicium cristallin avec un cadre en aluminium se valorise à 94.7%. Les producteurs de panneaux photovoltaïques accompagnés par les organismes tels que SO Ren travaillent sur l’amélioration de ces taux de valorisation.

En savoir plus sur le traitement des panneaux

L’agrivoltaïsme, comme son nom l’indique, est de l’agriculture couplée à une production d’énergie renouvelable photovoltaïque secondaire. L’agrivoltaïsme est une solution…

Vendredi 07 avril 2023 s’est tenue la deuxième permanence d’information concernant le parc agrivoltaïque « Le Cloup de Cantaune ». Nous tenons…